この記事では鉄鋼業界の大手、日本製鉄とJFEの決算書を比較します。 配当利回りが高い銘柄として注目している方も多いのではないでしょうか?

複数の会社の決算書を比較することで、その会社の個性がよりわかるようになります。

この記事を通して両社の違いを感じ、少しでもあなたの投資の参考になれば嬉しいです。

なお、この記事では、8月に発表された2024年3月期第1四半期決算の数値を用いて比較します。

■PL(損益計算書)の比較

まずはPLを比較します。

・売上高

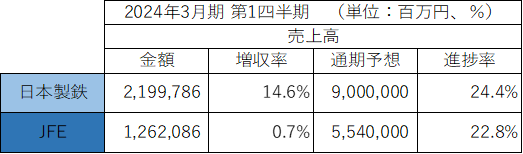

2024年3月期第1四半期の売上高と増収率は以下の通りです。

売上高は日本製鉄が約1.7倍上回りました。

四半期で2.2兆円の売上を叩き出しています。

増収率は日本製鉄が+14.6%と2桁増収したのに対し、JFEは+0.7%の微増にとどまりました。

期首に発表した通期業績予想に対する進捗率でも1.6ポイント日本製鉄が上回りました。

JFEは売上高の通期予想を5,520,000百万円から5,380,000百万円に▲2.5%下方修正しました。 売上高は全体的に日本製鉄の方が好調といえます。

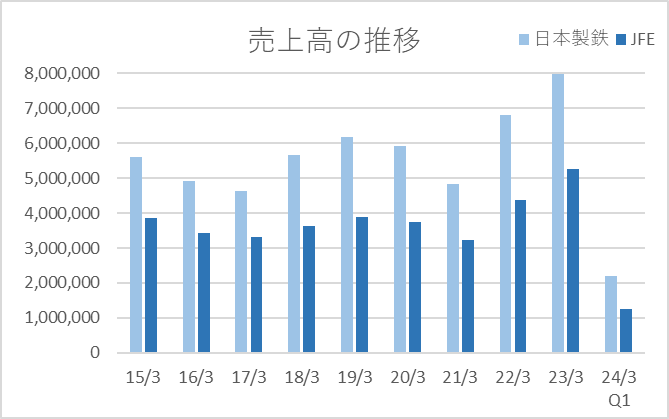

過去9年(2015年3月期~2023年3月期)と今期Q1の売上高の推移は以下の通りです。

すべての年で日本製鉄が上回っています。

・営業利益・純利益

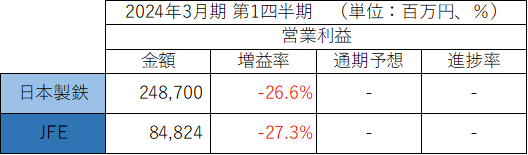

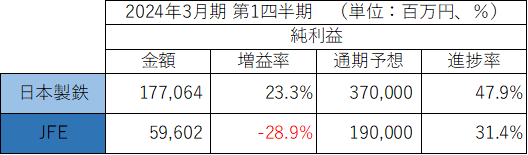

2024年3月期第1四半期の営業利益、純利益、増益率は以下の通りです。

営業利益は約2.9倍、純利益は約3.0倍、日本製鉄が上回りました。

営業利益は両社とも▲26-27%の減益だった一方、純利益は日本製鉄が+23.3%の増益、JFEが▲28.9%の減益と、明暗が分かれました。

日本製鉄は期首に発表した純利益予想に対して47.9%と高い進捗を見せ、通期予想を370,000百万円から400,000百万円に、+8.1%上方修正しました。

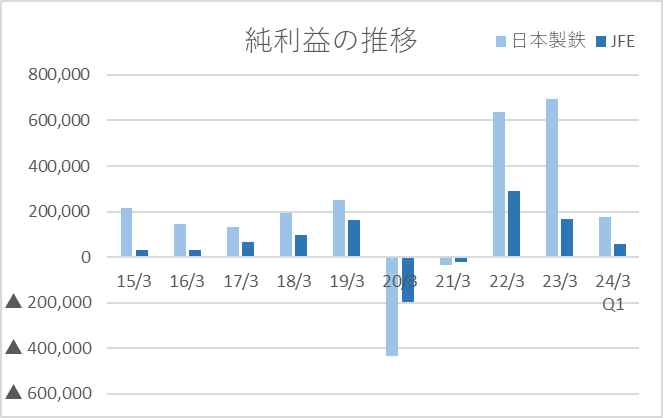

過去9年間(2015年3月期~2023年3月期)と今期Q1の純利益の推移は以下の通りです。

2020年3月期、2021年3月期は両社ともに赤字に沈みました。

世界の鉄鋼需要など市況に影響を受ける部分が大きく、純利益は年によって上下動が激しく安定感はないことがわかります。

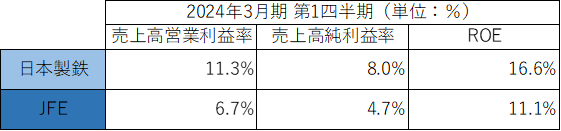

・利益率・ROE

2024年3月期第1四半期の利益率・ROEは以下の通りです。

利益率、ROEともに日本製鉄が上回りました。

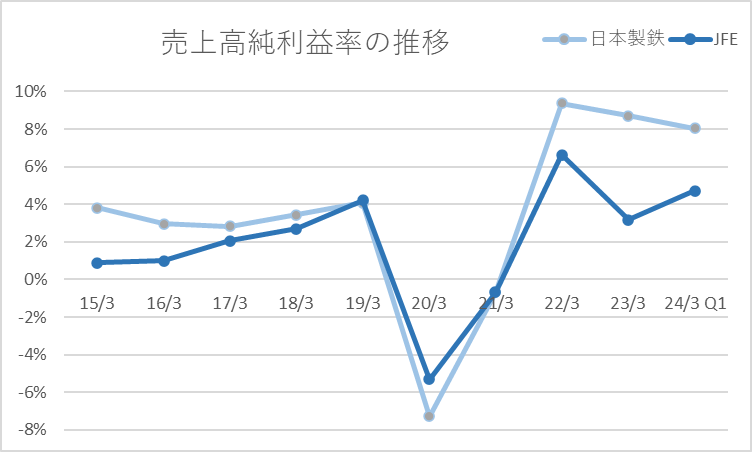

過去9年間(2015年3月期~2023年3月期)と今期Q1の純利益率の推移は以下の通りです。

日本製鉄の方が利益率の高い年が多いですが、利益率の推移は両社ともに非常に似ています。

純利益のブレが大きいため、利益率のブレも大きくなっています。

■BS(貸借対照表)の比較

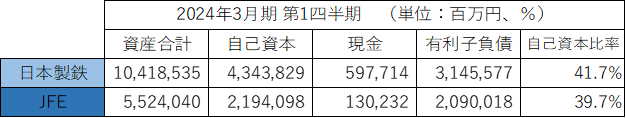

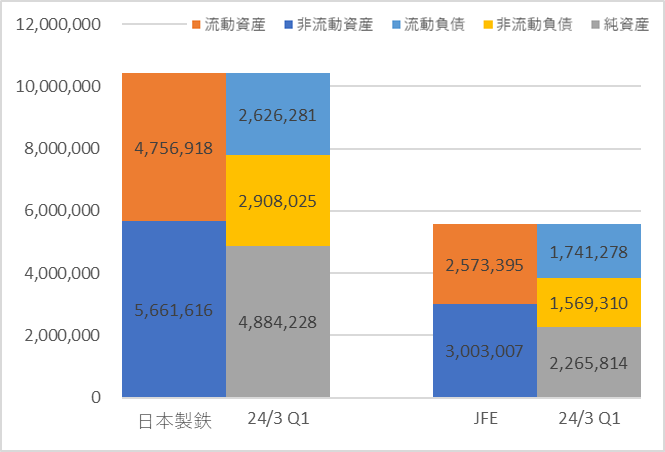

2024年3月期第1四半期の資産合計、自己資本、現金、有利子負債、自己資本比率は以下の通りです。

いずれも日本製鉄の方が金額が大きく、資産合計は約1.9倍、自己資本は約2.0倍、現金は約4.6倍、有利子負債は約1.5倍でした。

両社のBSを図にすると以下の通りです。

BSのバランスは両社似ています。

短期的な安全性を示す流動比率(流動資産÷流動負債×100%)は、日本製鉄が181.1%、JFEが147.8%と、両社とも目安の100%を上回っています。

ただし、現金の比率は小さく、棚卸資産の比率が大きいのが特徴です。

日本製鉄は、現金は資産合計の7.0%、棚卸資産は同21.8%です。

JFEは、現金は資産合計の2.3%、棚卸資産は同24.4%です。

在庫の評価損などによって損益に悪影響を及ぼす可能性がありますので、注意が必要です。

固定資産の主な内容は設備などの有形固定資産です。

日本製鉄は資産合計の31.4%、JFEは同33.9%と、資産の中で最も大きな割合を占めます。

設備休止による減損損失などによって悪影響を及ぼす可能性がありますので、こちらも注意が必要です。

■その他の項目(株価、配当など)

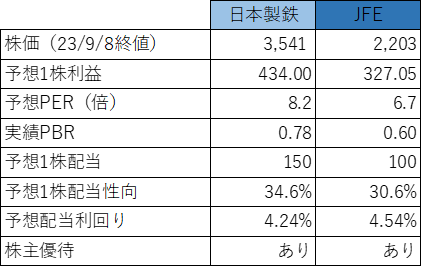

株価、配当など、そのほかの項目を比較すると以下の通りです。

・PER・PBR・株価

PERは、日本製鉄:8.2倍、JFE:6.7倍です。

両社とも割安の目安とされる15倍を下回っています。

東証の旗振りで注目されているPBRですが、日本製鉄:0.78倍、JFE:0.6倍と、両社ともPBR1倍割れの状態です。

両社の株価の推移は以下の通りです。

まずは日本製鉄です。

続いて、JFEです。

・配当利回り・配当性向

配当利回りは、日本製鉄:4.24%、JFE:4.54%です。

配当性向は、日本製鉄:34.6%、JFE:30.6%です。

両社とも配当利回りは4%を超え、高配当銘柄といえます。

ただし、両社の配当は業績により変動が大きいため、注意が必要です。

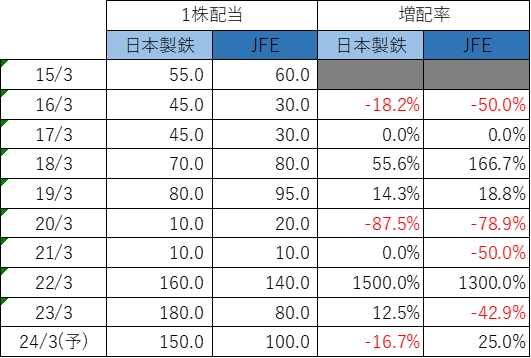

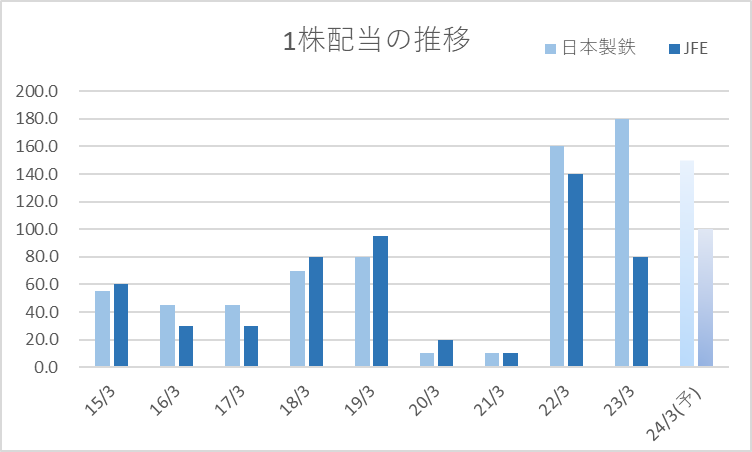

両社の1株配当・増配率の推移は以下の通りです。

増配率を見ると、減配している年も多いことがわかります。

市況により業績が大きくブレ、業績によって配当が大きくブレる。

それが両社の特徴であり、単年の配当利回りや配当性向だけで投資判断するのは危険がともないます。

■おわりに

鉄鋼大手2社の比較、いかがでしたでしょうか?

グラフや決算説明資料を多く用いて、視覚的に両社の違いを感じて頂けるように意識しました。

業績予想(純利益)の上方修正に加え、Q1で早くも増配の発表も行った日本製鉄、業績予想(売上高)の下方修正を行ったJFE。

多くの項目で、日本製鉄の方が良い数字を出していましたね。

個人的には、鉄鋼業界はなじみがなく、決算書の説明を読んでもいま一つ理解できないことが多いな、というのが正直なところです。

世界の鉄鋼需要や為替レートなど、外部要因によって業績がブレやすく、鉄鋼業界の知識がない人が投資をするのは危険だなと感じました。

両社とも配当利回りは4%を超える高配当銘柄で、最近の高配当株ブームの流れの中でますます人気がでていくかもしれませんが、私自身は今回調べてみて、ちょっと手を出すのはやめておこうかな、手を出すにしてもポートフォリオに占める比率を小さくし、大怪我しないようにしよう、と思いました。

「自分が理解できる範囲で投資をする」

ということはバフェットも大切にしている考え方です。

人気や周りの評価に惑わされず、自分なりにしっかり考えを持って投資判断していきたいですね。

この記事を通して、複数の会社を比較する面白さを感じて頂けたら嬉しいです。

本日もお読み頂きありがとうございました!

★★私が株式投資において参考にした書籍を以下の記事にまとめています!★★

よろしければご覧ください!

コメント